「最小限の投資でハイクオリティーなコンテンツ制作を」というコンセプトでやっている「低予算で実現するコンテンツ制作」シリーズですが、今回はアコースティック楽器を使った音楽制作で最も重要な機材となる録音用マイクについて解説いたします。

マイクは用途で色々なものがある

マイクといっても色んな用途のものがあり、音楽録音用のもの、ライブ用のもの、環境音収録用のもの、カラオケ用のもの、インカムマイクやラベリアマイク(ライブで楽器に付けて使ったりする)などの小型のものなど、形状も様々で価格もピンキリですが、ここではホームレコーディング用途のものに絞って解説します。

ちなみに、自分の用途のメインはフラメンコギターの宅録ですが、ボーカルやピアノ・管楽器・打楽器なども録るので、今回はそういう経験を基に色々書いていこうかと。

ダイナミックマイクとコンデンサーマイク

マイクは大別するとダイナミックマイクとコンデンサーマイクの2種類があります。

ダイナミックマイク

ダイナミックマイクは電源が不要のマイクで、扱いが簡単で耐久性があるのでライブやカラオケなどの用途では主にダイナミックマイクが使われます。

音楽ライブ用途のダイナミックマイクではSHUREのSM57・SM58・Betaシリーズが圧倒的なシェアを持っていて、どんな劣悪な環境でもソコソコの音を作れるので昔から重宝されてきました。

ダイナミックマイクは周波数特性・ダイナミックレンジ・感度など、音質面ではコンデンサーマイクには及びませんが、扱いが簡単で落としたりしてもそう簡単に壊れません。

レコーディング用途では、プロのレコーディングでもライブ感が欲しくて敢えてダイナミックマイクが使用されるケースもありますが、感度が低いおかげで周囲の雑音を拾いにくいという特性から、機材や技術が乏しい初心者の宅録ではコンデンサーマイクより良い結果になったりします。

コンデンサーマイク

コンデンサーマイクは電源が必要なマイクです。

小型機器向けの3.5mmミニジャックから電源をとるエレクトレット・コンデンサーマイクというタイプもありますが、本格的なレコーディング用途のマイクは通常、48Vのファントム電源で駆動します。

まともなミキサーやオーディオインターフェイスなら48Vファントム電源が付いていますが、PC本体には付いていないのでPCで音楽制作をする場合は、まずはオーディオインターフェイスを用意しましょう。

オーディオインターフェイスの解説記事

コンデンサーマイクの特徴は感度が高く、周波数特性やダイナミックレンジもダイナミックマイクより優れています。

ただし、壊れやすいデリケートな機材なので取り扱いには注意が必要で、セッティングに関しても微妙な距離や角度で音が変わったり、感度が高いために周囲の雑音を拾いやすく、録音レベル調整やマイキングに技術を要します。

一昔前は音楽録音用のコンデンサーマイクはプロユースやスタジオ設備向けにしか作られておらず大変高価なものでしたが、2000年代に入ってDTMとオーディオインターフェイスが普及してくると宅録用の安価なコンデンサーマイクの市場が出来て、ここ20年ほどで急激に低価格化・高音質化してきました。

現在、ホームレコーディングの主役はコンデンサーマイクですので、ここでもコンデンサーマイクを中心に解説していきます。

ICレコーダーはどうなの?

ICレコーダーの中には高音質で録音可能な製品があります。

「リニアPCMレコーダー」と言われるタイプのもので、先端がクワガタのような形のステレオマイクを装備しているものが多いので、見た目で「ああ、ああいうやつね」と分かると思います。価格は1万円から5万円くらいが中心。

サウンドハウスで購入

ハンディレコーダー 一覧

リニアPCMレコーダーなら、PCもDAW(音楽制作ソフト)もオーディオインターフェイスも要らないし、面倒なセッティングもせずにすぐに録音に入れるのでお手軽ですよね。

音質的には、スマホやノートPCやビデオカメラの内臓マイクより遥かに高音質でステレオ録音が出来るので、用途によってはこれで十分かもしれません。

ですが、CDやミュージックビデオに使う音源制作の用途だと、やはりオーディオインターフェイスと音楽用コンデンサーマイクのほうが適しています。

まず、48Vのファントム電源を使えるマイクは性能が段違いです。

ICレコーダーのマイクはエレクトレット・コンデンサーマイクだし、小型化を優先しているので、そこはやはり差がでます。

とくに、オンマイクで録ったときの音圧感や、繊細なニュアンス感、ダイナミックレンジ(強弱感)が大きく違います。

後で編集をしたりエフェクトをかけてミキシングしたりするのも、オーディオインターフェイス経由で直接DAW上に取り込める方式のほうが結局手間も少なかったりしますし。

ですので、ICレコーダーで対応できるのは、音質的なクオリティーや細かい編集は求めない一発録りのデモレベル音源までと思います。

コンデンサーマイクの種類

音楽のレコーディングなら48Vファントム電源を使う音楽用コンデンサーマイクが一番良いということをご理解いただけたと思いますが、どういったマイクを選べば良いのでしょう?

コンデンサーマイクは、大きく分けると2タイプあります。

ラージダイアフラム型

ダイアフラムとは、マイクの先端のネットの中に収納されている音を拾うための薄い膜で、マイクの一番大事なパーツです。

ラージダイアフラム型のコンデンサーマイクはダイアフラムの口径が大きいもので、サイドアドレスと言って横向きにダイアフラムがついているものが主流です。

ですので録音時も横方向から音を当てていきますが、前と後ろがあるので向きに注意してください。

手元にあるMXL 2003A

ラージダイアフラム型のマイクの特徴は、感度が高く、ローノイズで、細かいニュアンスや空気感を収録するのに有利です。

ボーカル収録は、ほぼラージダイアフラム一択ですが、楽器収録にも幅広く使われます。

初めてコンデンサーマイクを買う場合は、用途が広く使えるラージダイアフラムのものがお薦めです。

スモールダイアフラム型

スモールダイアフラム型はダイアフラムが小さいタイプのマイクで、大抵は棒状の形をしています。

スモールダイアフラム型のマイクは、音の立ち上がりが良く、高域特性に優れていて、セッティングや取り扱いもラージダイアフラム型のマイクよりはアバウトで大丈夫だったりしますが、ラージダイアフラム型に比べるとノイズが大きく、ニュアンス感・空気感などの再現性は落ちます。

手元にあるAKG C451B

自分はフラメンコギターの収録マイクを色々試してきましたが、今はスモールダイアフラムのマイクを愛用しています。

ピカードやラスゲアードの立ち上がりの良さと輪郭がクッキリした圧力のある音はスモールダイアフラムならではですね。

また、スモールダイアフラムのマイクは志向性が狭くて正面の音を集中的に拾うので周囲のノイズを拾いにくく、防音設備が無いホームレコーディングにも適しています。

2本ペアで使ってステレオ録音する場合も、形状や特性からラージダイアフラムのマイクよりも適しています。

ステレオ録音はスモールダイアフラムの特権である鋭いアタック感や迫力ある音圧感をそのままに広がりや空気感をプラス出来るので、スモールダイアフラム型マイクを買うなら是非ペア購入も検討してみましょう。

USBマイクについて

USB端子でPCに直結できるUSBマイクも出ていますよね。

これは要するに超小型のオーディオインターフェイスを内蔵したマイクで、年々高音質化してきてはいますが、基本的には小型化を優先して音質面では妥協した製品です。

商業レコーディングレベルの音質を求めるなら、なるべく高品質なオーディオインターフェイスとマイクを単体で買ってXLRケーブルで接続しましょう。

ちなみに、ワイヤレス・Bluetoothなどの無線接続は、信頼性・音質的に論外です。ヘッドホンやスピーカーも同様ですが、マイクも現状は有線で接続するのがベストです。

コンデンサーマイクの取り扱い

コンデンサーマイクはとくにダイアフラム部分が非常にデリケートで取り扱いに注意する必要があります。

湿気や衝撃はNG

コンデンサーマイクのダイアフラムは湿気に弱く、水濡れなんかしたら一発で壊れます。

自分はジップロックやビニール袋に乾燥剤を入れて密封してからケースに入れて保管しています。

衝撃にも弱いので、音が出ているかチェックするのにダイアフラム周辺をコンコン叩いたりするのもダメです。

移動させるときも、絶対に落としたりぶつけたりしないように注意して下さい。

ファントム電源をoffにしている状態なら多少のことは大丈夫ですが、電源が入っている時は極力振動を与えないように扱って下さい。

電源ノイズに注意

コンデンサーマイクは電源ノイズ(電源オン・オフのときにブチッというやつ)で壊れることもあるので、マイクを繋いでファントム電源を入れたままPCの電源を切ったり、ケーブルを抜き差しするのは厳禁です。

機器の電源をオン・オフする時は以下の手順を守って下さい。

機器の電源を入れるとき

PCの電源ON/マイク接続→ファントム電源ON

機器の電源を落とすとき

ファントム電源OFF→30秒くらい放置→PCの電源OFF/マイクとケーブルの取り外し

ボーカルやナレーションの録音はポップガードを

コンデンサーマイクは「吹かれ」(マイクに息や風が当たると大きなノイズが入る)に弱いので、ボーカルや一部の管楽器を録音するときは、ポップガードや風防スポンジを使う必要があります。

これは、ダイアフラムに唾液が付着してマイクを壊してしまうのを防ぐ意味もあります。

サウンドハウスで購入

ポップガード 一覧

マイクの接続方法

音楽制作用のコンデンサーマイクは普通はXLR接続(3本のピンが付いている、いわゆるキャノン端子)です。

XLR接続は3極で接続するため、フォン端子やRCA端子(ピン端子)による接続よりも音質や対ノイズ的に有利と言われていて、ファントム電源を安定供給するのにも適していますので、特殊な事情が無い限りはXLR接続で繋ぎましょう。

接続に使うケーブルについては、あまり低品質なものは避けて、なるべく短いものにしたほうが(これ、結構重要)ノイズは少なくなります。

コンデンサーマイクの選び方

マイクは数ある機材の中でも選び方が一番難しいです。

オーディオインターフェイスならスペックで判断できますが、マイクは実際に録れる音が好みか?が全てなので。

これはソースとの相性が大きいし、耳で直接聴いた音とマイクを通した上で良く聴こえる音、というのはまた違うものです。

昔からの定番マイクなどは、表面上のスペックが悪くて多少ノイズが多くても、気持ち良い帯域が密度の高い音で録れたりしますよね。

一番重要なのはダイヤフラムの出来と音源との相性なんですが、買う前に客観的な判断ができるのは、S/N比(自己ノイズの大きさ)とダイナミックレンジ、周波数特性カーブくらいです。

ノイズが無くてもペラペラの音でしか録れないなら意味がないので、S/N比などは判断のほんの一部にしかなりませんが。

マイク選びは、レビューや比較音源も参考にしつつ、自分が録りたい音との相性をイメージして買ってみて、ダメならオークション行き、みたいなことになります。沼ですよ(笑)

定番マイク・お薦めマイク

それでは、自分が使ったことがあるものを中心に定番マイク・お薦めマイクを紹介していきますが、マイクはメーカーごとに特色があるので、メーカー別にまとめます。

RODE

RODEのマイクは全般的に高域の抜けが良いシャリっとした音が特徴で、とくにラージダイアフラムのものはローノイズでクリアな音質です。

定番機種はNT-1AとNT-2Aで、ハイトーンを聴かせたいボーカリストにはベストマッチでしょうか。

RODEのマイクは元々はリーズナブルな部類ですが、ここ数年は値上がり傾向です。

サウンドハウスで購入

RODE / コンデンサーマイク

AKG

AKGはヘッドホンも良いですが、コンデンサーマイク分野では伝統の老舗で、その独特のきめ細かい音質はプロアマ問わず支持を集めています。

自分もAKGの音は凄く好きです。繊細で艶があるんだけど、太さもあって。

定番機種は、ラージダイアフラムだとC414とその廉価版のC214、スモールダイアフラムならC451Bです。

最近はエントリークラスのPシリーズも出していて(MXLやベリンガーに対抗?)、安価にAKGの音を体験することができます。

RODEと逆に、今AKGは値下がり傾向なので買い時と思います。

サウンドハウスで購入

AKG / コンデンサーマイク

Audio Technica

オーディオテクニカはヘッドホンが凄く良いですが、マイクもソツが無いコスパに優れた製品を出しています。

主力製品のAT4040は非常にフラットな特性のマイクで、歌から楽器までオールマイティーに使えるので、迷ったらこれを買っておけば間違いないでしょう。

AT4000シリーズの廉価版にAT2000シリーズというのもあって、そちらもソツが無いフラットな製品なので、とくに初めてコンデンサーマイクを買う人にもってこいです。

サウンドハウスで購入

audio technica / コンデンサーマイク

NEUMANN

ノイマンは昔からマイクの王様的な地位を占めているドイツのメーカーです。

U-87Aiという機種は超ロングランの定番マイクで、レコーディングスタジオには大抵置いてあります。

CDになってる音源のヴォーカルパートはこのマイクで録音されたものの比率が異常に高そうですよね。

ただ、このブランドはお値段も王様レベルです。廉価製品としてTLM-102なども出していますが、それでも他社の主力マイクより高いし。

スモールダイアフラムだとKM184が代表機種で、フラメンコギター収録にも凄く良いマイクです。

ノイマン社のマイクは総じて中音域がリッチで艶やかで、僅かな差に敏感なプロ制作者の評価が高いのも頷けます。

サウンドハウスで購入

NEUMANN / コンデンサーマイク

MXL

MXLはアメリカのオーディオ機器メーカーですが、非常にコストパフォーマンスに優れたコンデンサーマイクを作っています。

有名な2003Aは自分も1本持っていますが、1万円台(今は値上がりしてます)でノイマンU-87Aiとそっくりな音で録れるマイクとして一世を風靡、一気にこの会社の評価を高めました。

MXLのコンデンサーマイクは1万円台から2万円台くらいのものが中心ですが、価格に対して非常にクオリティーが高く、低価格帯で選ぶなら最初に候補に入れるべきブランドです。

今、2万円くらいまでの低価格帯でコンデンサーマイクを選ぶなら、MXLか、オーテクのAT2000シリーズか、AKGのPシリーズの3択ですかね。

ちなみに、1万円以下ならベリンガーか、中華ブランドを博打で買うか(笑)

サウンドハウスで購入

MXL / コンデンサーマイク

BLUE

BLUEはアメリカのマイク専門メーカーで、普通の形状のマイクも作っていますが、棒状のボディにダイアフラムが入った球状のネットが乗っかっているヴィンテージマイク風デザインの製品が有名です。

このタイプのマイクは「Blue Bottle」という機種が有名ですが、オリジナルはかなり高価なものです。

現在は廉価版のSLシリーズが何機種か出ていて、オリジナルの1/10くらいの値段で買えます。

このシリーズ、音のほうは高域特性に特化していて女性ボーカルにベストマッチするというのが定説ですが、アコースティックギターに使っている動画をかなりの頻度で見かけます。

サウンドハウスで購入

BLUE / コンデンサーマイク

――主要メーカーのコンデンサーマイクをざっと紹介しましたが、今は安い製品も良いものがたくさんあるので、予算と用途で選んで、必要に応じて買い足して使い分けると良いと思います。

ステレオ録音を考えている場合は同じマイクを2本、出来たらマッチドペア(特性が近い個体を選別して2本1組で販売しているもの)を購入すると良いでしょう。

1本買ってから数年後に同じ機種を買い足したとしても、経年変化や仕様の変更によって「左右で音質が違う」という事になってしまいがちなので。

自分が使用しているマイク

現段階で自分が使っているマイクをレビューしていきたいと思います。

過去にレンタルしたり、所持していたけれどオークションで売り飛ばしたものは相当数あって、ノイマンU-87Ai、AKG C414&C214、オーテクAT4040などの定番製品は使ったことがありますが、コンデンサーマイクは保管にも気を遣うので、使わないものはどんどんオークションに流してしまいます。

今、手元に残っているのは手軽に使える価格帯のものが中心ですが、当然、録り音が気に入っているものを残していますので、参考にしていただけたら幸いです。

前述の通り、フラメンコギターを録るのにスモールダイアフラムの音が好きなのでペンシル型が多いです。

AKG C451B

AKGのC451Bは、今までギター録音用マイクとしてメイン使用していて演奏動画でも大活躍しています。

大定番のスモールダイアフラムマイク、C451E(通称シゴイチ、1969年発売)の復刻版で、ギラッとしたシルバーの美しいボディと、見た目通りのギラッとした音色が特徴。

このマイクは周囲のノイズを拾いにくくて、少しくらい角度や距離が変わっても音がそんなに変化しないので、演奏動画にもってこいのマイクです。

一般的には打楽器や金物(シンバルとか鉄琴とか)の収録に使うマイクという認識だと思いますが、フラメンコギターとの相性が素晴らしく良くて、フラメンコギター特有の鋭いアタックやミッドハイのおいしい帯域をいい感じで収録できるんですよね。

ただ、原音とは違っていて、なんというか熟練のエンジニアがEQで仕上げたような音が最初から録れる感じです。

欠点としては、ややノイジーで荒い部分もあるので、音楽ジャンルは選ぶかもしれません。

サウンドハウスで購入

AKG ( アーカーゲー ) / C451B

sEエレクトロニクス sE8

sEエレクトロニクスのsE8は、最近になってステレオ録音をするためにマッチドペアで買いました。

当初はC451Bをもう一本追加してステレオ対応にしようかと思ったんですが、以下の理由から他のマイクをステレオペアで買うことにしたんですよね。

- C451Bは買ってからかなり時間が経過しているので経年変化で音質とか感度が変わっていそうで、新品をもう1本買ってもステレオ使用は厳しい可能性がある

- C451Bはサウンドキャラが強くてノイズも大きめなので、2本で録るとそれが悪い方向に出そうな予感がしていて、ステレオ録音用にはローノイズでフラットな特性のマイクが欲しい

というわけで、早速条件に合うマイクを調べまくりました。フラメンコギターで音が良いと思うYouTubeチャンネルの使用マイクを片っ端から調べたりして。

その結果、スモールダイアフラム型だとSCHOEPS(ショップス)というメーカーのマイクが最強ぽいんですが、天下のノイマン様よりお高いんですよね。

次点がノイマンのKM184で、ショップスよりは安いんですが、まだ大幅に予算オーバー。てか、マイク、お高すぎるだろ(笑)

でも諦めずに、1週間ほどかけて調べまくったところ、どえらいブツを見つけました。

それが、sEエレクトロニクスのsE8です!

sEエレクトロニクスは香港の新興メーカーで一般的にはあまり知られていませんが、ネットの情報を見る限り、真面目なメーカーで自社工場で高品質な製品を作っているようです。

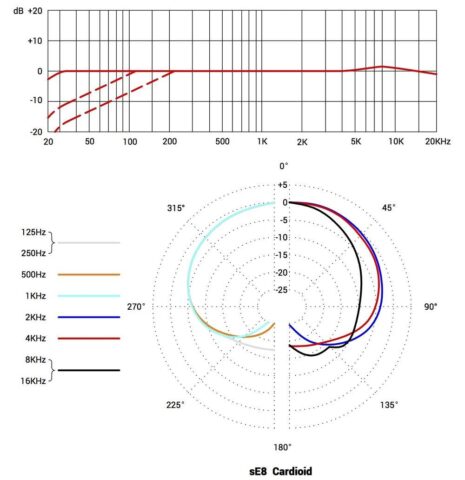

まず、このsE8はスペックや周波数特性がノイマンKM184と瓜二つなんですよね。

ノイマンKM184の周波数特性

sE8の周波数特性

むしろ、低域特性や感度はsE8のほうが良かったり、ローカットスイッチが付いていたりして、細かいスペックはsE8のほうが上です。

自己ノイズ(等価雑音レベル)は13dBSPLと、スモールダイアフラムのマイクとしては最小レベル。

そしてお値段、なんと、KM184の1/4!素晴らしすぎる。速攻でポチりました。

まぁ、マイクは実際使ってみないとわからないので、届いて早々に使い始めましたが、かなり良い感触ですねー。

C451Bよりナチュラルな音で、低音域のほうまで厚い音で録れて、変なピークも無いので加工もしやすいです。

C451風にしたかったら、ローカットスイッチを入れて、EQで10kHzから15kHzあたりを中心に3dBほど持ち上げてやると、簡単にそれ風の音にできますし。

感度もC451Bよりかなり高いので、繊細なニュアンスもよく拾います。

欠点は、フラットすぎて録ったばかりの無加工の音は地味に聴こえるってくらいですが、周波数特性から想像するに、ショップスのマイク(F特まっ平ら)も同様と思うし、総合的に見てSE8はとんでもなく良いマイクだと思います。

フラメンコギター録音の場合、バンドサウンドの中で鳴らすならC451Bの押し出しが強い音でモノラルで録ったほうが良いかもしれませんが、ギターメインの音源なら今後はこちらのマイクがメインになりそうです。

実際の演奏動画では、ゲーム音楽演奏「ゼノギアス 飛翔」から、フラメンコの動画は「シギリージャPart3」から、このマイクを使用したステレオ収録に切り替えているので、それ以前の動画(C451B使用)と聴き比べてみてください。

現在、マイキングや、ステレオ収録方式、EQ設定などを試行錯誤中ですが、設定を詰める事でさらに良くなると思います。

サウンドハウスで購入

SE ELECTRONICS / sE8 PAIR

MXL 2003A

MXLの2003Aは、現在手元に残っている唯一のラージダイアフラムマイクです。

自分がラージダイアフラムのマイクを使うのは、歌と、アタックが強くない楽器を録る時です。

2003Aは前述のとおり、ノイマンU-87Aiを再現しているマイクらしいですが、実際は結構低音が強めですね。

男性ボーカルにベストマッチかな?とも思いますが、高音も弱いわけでないし、中音域はノイマンぽい艶やかな音なので、何を録ってもそれなりに綺麗に録音できます。

ただ、フラメンコギター収録はイマイチでした。

これは、ラージダイアフラムのマイクに共通の事だと思いますが、フラメンコギターを録った場合に、アタック感や音圧感がスモールダイアフラムに比べて良くなくて、全体にペラいサウンドに聴こえてしまうんですよね。

好みの問題と思いますが、音が遠いというか。

でも、ボーカルは抜群に良いです。

ボーカルに関しては、これで録音した音を腕の良いエンジニアが加工したら、U-87Aiで録ったものと聴き分けられる人は殆んど居ないんではないかな?と思ってしまいます。

ちょっと値上がりしたとはいえ、伝説的なコストパフォーマンスのマイクなので、モノがあるうちに確保しておいたほうが良いかもですね。

サウンドハウスで購入

MXL / MXL2003A

RODE NT3

RODEのNT3は、DTMを始めたばかりの頃に宅録兼ライブ用に買ったもので、自分が初めて買ったコンデンサーマイクです。

録り音はC451Bに似ていますが、こちらはRODE特有のシャリシャリ感があって、低音はC451Bより薄いです。

ギター録りに関しては、自分はC451Bのほうが好みなのでC451Bを買ってからは殆ど使わなくなりました。

このマイクを手元に残してるのは、電池駆動可能っていうのがあります。

ファントム電源が無い環境でも使えるコンデンサーってことで、ライブ・リハ用に確保してるんですよね。

あと、このマイク、実はボーカル録りにかなり使えたりします。

高音域に特徴があるため、女性ボーカルやカンテにはハマる場合があるので、2003Aと使い分けています。

サウンドハウスで購入

RODE / NT3

SHURE BETA57A

これは番外編でコンデンサーマイクではないんですが、SHUREのBETA57A、定番ダイナミックマイクです。

BETA57AはSM57の改良版という位置付けですが、58と57の良いとこ取りをして、モコモコ感を低減させたような、優秀なマイクです。

このマイクはDTMを始める前からライブ用に持っていましたが、DTMを始めたばかりで機材も知識も乏しかった頃、コンデンサーマイクが上手く使いこなせず、試しにこのマイクで録音してみたら意外と良かったので、レコーディングにも使ったりしていました。

2007年に出したGaleria RosadaのCDはこれで録ったものが相当数入っています。

こういう書き方だと誤解をされるかもしれないので補足しておきますが、BETA57Aはライブ用のギターマイクとしては非常に良いマイクですが、ダイナミックマイクなので、感度や周波数特性の面でコンデンサーマイクに太刀打ちできるものではないです。

現在の安くて良い機材が選び放題の状況なら、敢えてこれをレコーディング用のメインマイクに選択することは無いと思いますが、SM57やBETA57を補助的に使って、コンデンサーマイクの音に混ぜてライブ感やパワー感をプラスするのはよくやる手法です。

なにしろライブでは最もよく使われるお馴染みの音なので、ライブ感の付加という用途ではレコーディングでも活躍するんではないでしょうか。

サウンドハウスで購入

SHURE / BETA57A

コメント

失礼致します、RasTec会社の広報担当の胡と申します。BLOGにてお客様のレビューをご拝見させて頂きました、つきましてはお客様に弊社のUSBマイクのレビューを投稿して頂きたく存じます。レビュー用機材に関しましては無償にて提供させて頂きます。御返事お待ちしております。どうぞよろしくお願いします。

返信が遅くなりまして申し訳ありません。マイクのレビューの件ですが、電子メールにてお話させていただけますか?当ブログの『お問い合わせ』より電子メールアドレスをお知らせいただくか、galeria.rosada@gmail.comへ直接メールを頂けますようお願いいたします。