フラメンコ音楽論では前回までにフラメンコ音楽で使うコードやスケールの話をしましたが、基礎的なことの解説はだいたい終わり、あとは「フラメンコテンション」の解説を残すのみとなりました。

「フラメンコテンション」とは、自分が作った造語ですが、フラメンコ独特の響きを醸し出すテンションノートのことです。

今回は、前回までの内容を踏まえつつ、実際のフラメンコギターのコードボイシングにフラメンコテンションがどのように活用されているか?という具体的な話をします。

フラメンコテンションとは?

フラメンコテンションは少し前から度々登場している概念ですが、例えばカンテでは昔からスパニッシュスケールのM3音を遊びでいろんなところに入れるので、結果的に半音ズレたようなオルタード系テンションになったりします。

また、ルート音と♭2を半音でぶつけたりとか、そういう普通の音楽ではやらないような独特の和音感覚があるのですが、そういったものを自分は「フラメンコテンション」と呼んでいます。

第4回と第6回でやったM3音(ポルアリーバならG♯音)が入ったスパニッシュスケールのダイアトニックコードなどもフラメンコテンションの一種だと思います。

こうしたフラメンコ独特の特殊コードは、ポルアリーバ・ポルメディオ・ポルタラントといった「ミの旋法」系の調性に集中しています。

メジャーキー・マイナーキーではフラメンコテンションコードの使用は比較的少ないですが、例えばCメジャー・Aマイナーの形式の中でポルアリーバなどのスパニッシュ調に一時的に転調して、その調の特殊コードが登場してくる場合もあります。

半音ぶつかり・異弦同音系のボイシング

フラメンコギターでは、ギターの特性を生かした微妙な響きを得るため、使用可能であれば積極的にストレッチフォームや開放弦利用をして半音ぶつかり(一般音楽理論ではNGとされてたりします)や異弦同音(ユニゾン)を作りにいきます。

こういうコードボイシングはフラメンコ音楽の重要な個性の一つとなっています。

以下にフラメンコギターでよく使われる特徴的なコードボイシングの実例を列挙していきますが、まずは半音ぶつかり・異弦同音コードからまとめます。

なお、ここではフラメンコ独特の音使いのコードに限定して扱うので、add9コード・sus4コード・一般的なテンションコードなど、一般の音楽でも多用されるものは省いています。

ポルアリーバの半音ぶつかり・異弦同音コード

ポルアリーバ(Eスパニッシュ調)で使われる半音ぶつかり・異弦同音コードの例を挙げます。

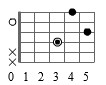

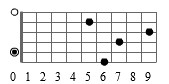

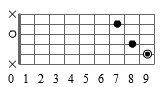

E7(♭9)

半音ぶつかりを得るためにわざわざハイポジションやストレッチコードフォームと開放弦を使い、異弦同音も絡めたりします。

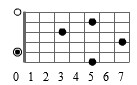

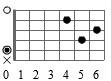

FM7

開放弦を絡めて2弦6フレットFと1弦開放Eの半音ぶつかりを作っています。

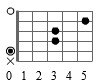

F(♯11)

解放弦を使って♯11とP5のぶつかりを作ります。

F(♯9,♯11)またはFm系コード

上のコードのG♯音入りのもの。

♭Ⅱコード上でⅠスパニッシュスケールのM3音(この場合G♯音)が鳴ると♭Ⅱ7(♯9)もしくは♭Ⅱm7,♭ⅡmM7といったコードが考えられ、F7系ではなくFm系コードととらえることもできます。これに関しては後で少し補足します。

CM7(onE)

Em系コードの変化っぽいんですがm6(♭13)を含みます。

この音はマイナーコードではコードトーンにもテンションにもならない音なので、転回形のコードとしてとらえたほうがいいと思います。

そう考えるとコードネームはCM7(onE)になります。こういう6度絡みの半音ぶつかりコードがモデルノ系では常用されますが、大抵ベース音はルートではないです。

FM7(onA)

ストレッチによる半音ぶつかりコードです。

感覚的にAmのバリエーションとして演奏されてると思いますが、F音が含まれていて、Aからみるとm6、♭13にあたります。上のCM7(onE)と同様ですね。

コード理論的にはFM7(onA)ということになると思います。

G7(11,13)

M3と11の半音ぶつかりを含みます。

F7(onG♯)

これは経過的にしか使われませんが、フラメンコ的慣用句でFコードの一部をおさえたままベースラインをつけていくテクニックがあり、そのなかでG♯音とA音の半音ぶつかりを強調することがあります。

コード理論的にはF7(♯9)でベース音が♯9とM3の半音ぶつかりになる、という無茶なことになりますが、EスパニッシュのM3をF上でベースラインに使用した結果こうなっているもので、テンションコードというよりは、クリシェに近いと思います。

ポルメディオの半音ぶつかり・異弦同音コード

ポルメディオ(Aスパニッシュ調)で使われる半音ぶつかり・異弦同音コードの例を挙げます。

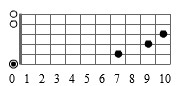

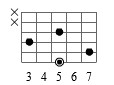

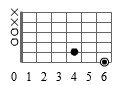

A(onB♭)

♭9をベースに持ってきてルートと半音でぶつけるという、普通の音楽ではやってはいけないボイシングなんですが、フラメンコではストレッチしてまでこの形を使ったりします。

ポルアリーバのE(♭9)と同様に異弦同音も絡めたり、Ⅰコードはとくに微妙な響きにこだわる傾向があります。

B♭ベースではないけどA7(♭9)系コードボイシングでこういうのもあります。

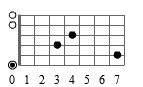

A(♭9,♭13)

5弦開放でルートを鳴らしながら3フレット半セーハ(1弦は開けて開放)でやる形。

1弦は5fでもok。

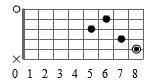

B♭7(♯9,13)

低音弦で♯9のC♯音とM3のD音をぶつけたりします。

一般のコードボイシングではNGですが、フラメンコギターでやるとかっこいいです。

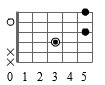

B♭7(onC♯)

上で紹介したF(onG♯)のポルメディオ版です。

こちらは押さえ方が特殊で、5弦4フレットを中指を交差させておさえます。

ポルタラントの半音ぶつかり・異弦同音コード

ポルタラント(F♯スパニッシュ調)で使われる半音ぶつかり・異弦同音コードの例を挙げます。

F♯(♭9,♯11)

タラント・タランタの基本ルートコードで、1弦・2弦・3弦を開放弦にしてテンションノートを出します。半音ぶつかりを含みます。

F♯7系はいろいろバリエーションがあって、開放弦を絡めて半音ぶつかりを作ります。

GM7(13)

解放を使ってM7とルートを半音ぶつかりにします。

1弦まで出すとメジャー13thコードになります。

GM7(onB)

Bmの3弦を開放弦にしたものです。

上のポルアリーバで紹介したFM7(onA)の転調版で、感覚的にはBmのバリエーションとして演奏されてると思うんですが、3弦開放G音はB♭からみると、m6、♭13にあたります。

コード理論的にはGM7(onB)ということになると思います。

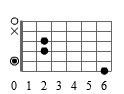

DM7(onF♯)

上のポルアリーバで紹介したFM7(onA)のオープンコード版です。

F♯m系のコードの変化に思えますが、D音を含むのでコード理論的にはDM7(onF♯)です。

メジャーキーの半音ぶつかり・異弦同音コード

Eメジャーキーで使用される半音ぶつかり・異弦同音コードの例を挙げます。

EM7

1弦開放と2弦4fの半音ぶつかり。Eメジャーキーのルートコードでよく使うボイシング。

A7(♯11)

ビセンテ・アミーゴなんかが多用します。♯11とP5の半音ぶつかりコード。

G♯7(♭9)

G♯コードに5弦解放を絡めたもの。ルートと♭9の半音ぶつかり。

EメジャーキーのⅢ7またはEメジャーキーの平行調であるG♯スパニッシュのⅠとして使用されます。

C♯7(♭9)

C♯コードの4弦解放を絡めたもので、ルートと♭9の半音ぶつかりがあります。

EメジャーキーのⅥ7、AメジャーキーのⅢ7、Aメジャーキー平行調のC♯スパニッシュのⅠとして使用されます。

高音弦を解放にした半音ぶつかり・異弦同音コード

フラメンコギターでは普通のコードを弾くときも、高音弦の解放音(1弦=E、2弦=B、3弦=G)を絡めてテンションコード・異弦同音コードにすることがあります。

解放弦絡みの特殊コードについて一覧にすると以下のようになります。

- ポルアリーバ、ポルタラント、Gメジャーとその平行調→1弦、2弦、3弦が使用可能

- ポルメディオとその平行調であれば→1弦、3弦が使用可能

- Eメジャー、Aメジャーとその平行調で→1弦、2弦が使用可能

フラメンコで使われる調性は、こういった解放弦の使い方も考慮されて設定されているように思います。

フラメンコギターでは、歌い手の声の高さに合わせる、というのもありますが、昔からこういうコードボイシングを使いたくて移調はカポタストで行ってきたという伝統があります。

――ここまでで半音ぶつかり・異弦同音系のコードをご紹介してきましたが、それ以外でもフラメンコでは特徴的なコードを使います。

伝統的なフラメンコギターには慣用句的な特殊定型コードがありますが、モデルノ系でも習慣的によく使われる特殊なコードがあります。

ここでは、その中でスタンダードなものを調性別にご紹介します。

ポルアリーバの特殊コード

ポルアリーバ(Eスパニッシュ調)で使う半音ぶつかり・異弦同音系以外の特殊コードの例を挙げます。

F7(♭5)

Eへの進行で使います。♭5の音は♯11と考えることもできますね。

Fm・Fm7・FmM7

Fm系コードはEスパニッシュに含まれるG♯音(=A♭音)をFコード上で使った結果です。

G♯音を♯9にとれば上でやったF7(♯9)ですが、フレージングやボイシング、前後の流れで解釈が変わってきます。

ポルメディオの特殊コード

ポルメディオ(Aスパニッシュ調)で使う半音ぶつかり・異弦同音系以外の特殊コードの例を挙げます。

A7(onG)

普段使いコードとして多用します。

ラスゲアードなどで6弦も一緒に鳴らしたとき、開放のE音より7thであるG音のほうが音がしまって聴こえるためです。

B♭6(onG)

これも上と同じで、6弦まで鳴らした時の響きで選択されてると思います。

B♭からみるとG音は6thなので、Gm7としたほうがコード理論的にはスッキリしますが、♭Ⅱとして使われてる感じが強いのでB♭6(onG)としました。

1fのB♭コードを押さえた状態から中指でベースのG音を押さえます。

B♭9

1フレットで押さえるモデルノ系フラメンコの常套句です。

B♭7(onA♭)・B♭7(♭5)(onA♭)

Aに行くときに良く使う7度ベースの形。

C♯

これ、モデルノ系でよく出てくるんですが、C♯コードをB♭7の代理のような形で使うことがあります。

ですので、コードネームはB♭7(♯9)のほうがいいかもしれません。

ポルタラントの特殊コード

ポルタラント(F♯スパニッシュ調)で使う半音ぶつかり・異弦同音系以外の特殊コードの例を挙げます。

Gm

オープンGから3度の音を半音下げたもので、スパニッシュスケールのM3音が♭Ⅱ上で使われたものです。

フラメンコ式ドミナントモーション

フラメンコギターではドミナントモーションをかけるときに3度、5度、7度がベース音になった7thコードを多用します。

コード構成音的には普通ですが、フラメンコギターならではの形が多いので、ここで紹介しておきます。

3度・5度がベースになる場合

例えばD7→Gの進行ですが以下のように弾きます。

- オープンGコードに行く場合は3度ベースのD7(onF♯)から入る

- 3fセーハのGコードに行くときは3fセーハのまま5度ベースのD7(onA)から入る。この形は1弦まで鳴らすとD11になる

D7(onA)

7度がベースになる場合

ミの旋法上で♭Ⅶm7→Ⅰの上行解決パターンに7度がベースになった♭Ⅱ7を挟んで、ベースを半音上行させるのがよく出てきます。

ポルアリーバの場合、Dm7からベースを半音上げてF7(onE♭)に。この後、Eコードに解決させるとベースラインはD→E♭→Eとなります。

F7(onE♭)

ちなみに同じコードで1f半セーハのF7(onE♭)もありますが、これは普通の形ですよね。

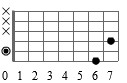

ポルメディオの場合、Gm7からベースを半音上げてB♭7(onA♭)に。この形は1弦まで鳴らすとB♭13になります。

この後、Aコードに解決させるとベースラインはG→A♭→Aとなります。

B♭7(onA♭)

ポルタラントの場合は、Em7からベースを半音上げてG7(onF)に。

ポルメディオと同じ形ですが3フレット下にずれて、セーハではなくオープンコードになります。

この後、F♯コードに解決させるとベースラインはE→F→F♯となります。

G7(onF)

sus2コード=add9(omit3)コード

フラメンコギターではいわゆるsus2コードも使用され、とくにポルメディオ(Aスパニッシュ調)で多用されます。

sus2コードは、3度の音が2度(=9th)の音に変化したもので、ロックなどで使ういわゆるパワーコードに9thが入ったような感じのコードで、呼び名はadd9(omit3)とも言います。

使い方としては、敢えて調性感を弱くして硬質な響きにしたい時に使用します。

Csus2

――以上、フラメンコで多用される特殊コードについて思いつく範囲で書きましたが、まだまだあると思いますので、必要に応じて加筆するか、個別形式解説で補足しようと思います。

コメント