フラメンコ音楽論では、2拍子系形式の2大カテゴリーであるタンゴ系と北部起源系の形式を解説してきました。

今回は2拍子系形式解説最後の記事となりますが、タンゴ系・北部起源系以外の「その他の2拍子系コンパス」の代表としてルンバ・コロンビアーナ・ミロンガ・サンブラの4形式をご紹介します。

ルンバ

単数形:Rumba

複数形:Rumbas(あまり使わない)

テンポ:160BPMから240BPM

フラメンコ形式の多くは固有の歌がもとになって成立していますが、ルンバ形式はリズムパターンから成立しているもので、他の形式のように特定の歌・コード進行・慣用句があるわけではありません。

要するに、特定のリズムパターンを使っていれば何でもルンバ形式と呼べるわけで、実体が掴みにくい形式かもしれませんね。

ルンバのリズムパターンにも様々なものがありますが、まずはそれら全てに共通する特徴をあげていきましょう。

ルンバの拍子とテンポ

ルンバのリズムは「一般的な4拍子」です。

ルンバに関しては、何拍で1コンパスだとかメディオコンパスというような概念も希薄なので、普通の音楽のように4拍子の小節単位で出来ているという認識で大丈夫です。

テンポは速い場合が多く、だいたい160BPMから240BPMくらいが中心です。

ルンバの基本的リズムパターン

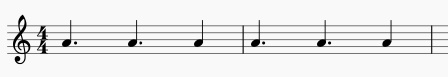

ルンバの基本になるリズムパターンはラテン音楽のルンバと同じで、符点4分音符2つ+4分音符1つで1小節となります。

これが全てのルンバのリズムパターンのベースとなりますが、以下、バリエーションの実例を見ていきましょう。

伝統的なルンバ・フラメンカ

伝統的なルンバ・フラメンカ(フラメンコのルンバ)は、ほぼ基本アクセントそのまま演奏する場合が多く、具体的には下の譜面ようなパターンです。

なお、今回の譜面は全て単音で記載しましたが、ギター等で弾く場合は、歌に合わせたコードプレイになります。

※4拍目(アクセント記号のあるところ)にミュートのアタックを入れる事もある

1970年代までのパコ・デ・ルシア(Paco de Lucia)なども、このパターンで演奏していますよね。

ジプシールンバ

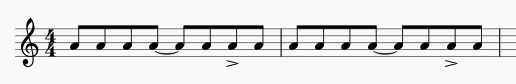

厳密にはフラメンコのアーティストではありませんが、ジプシーキングス(Gypsy Kings)の世界的ヒットによりメジャーになったリズムで、「ジプシールンバ」などと呼ばれているリズムパターンがあります。

ジプシールンバは、上記の伝統的ルンバ・フラメンカのパターンをベースに、さらにバックビート(2拍目と4拍目)を強調したようなリズムパターンです。

※1拍目や3拍目の頭にゴルペや、指先・掌でボディを叩く打撃音を入れる事もある

このリズムパターンは、ラテン系のみならず、ロック系・テクノ系など、様々なアレンジと相性が良く、非常にキャッチーな説得力があるために世界中に広まっていて、フラメンコのアーティストも逆輸入して演奏していますよね。

モダンスタイルのルンバ

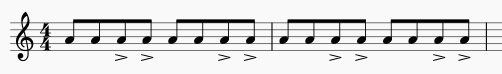

モダンスタイルのルンバは、1980年代後半頃からパコ・デ・ルシア、トマティート(Tomatito)といったアーティストが演奏して広まったリズムパターンで、1990年代以降、若い世代のフラメンコのアーティストは、ルンバと言えばほぼこちらのリズムで演奏しています。

自分がフラメンコを始めた頃、このリズムを習得したかったのですが、当時、日本にはこのリズムはまだ伝わっておらず、教えてくれる人もいなかったので、スペインに行って真っ先に教わったのはこれだったりします。

リズムパターンとしては、上で紹介した伝統的なルンバフラメンカを発展させたもので、以下のようなシンコペーションリズムです。

このリズムの特徴は以下の通り。

- 1拍目や3拍目の頭を出さない

- 4拍目を強調する

- コードも4拍目の表か裏で変わる

ギターで弾く場合は、伝統的なルンバ・フラメンカの基本パターンと同様に、4拍目にミュートでアタックを入れたりもしますが、そのまま親指で4拍目の裏を弾いて次の1拍目頭はスキップ、というような弾き方になります。

このリズムパターンは、ボサノバのサンバカッティング的な爪弾き奏法と併用されたりして、ジプシールンバ系のガシガシしたノリに比べると、全体に洒落て洗練された印象です。

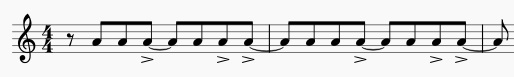

ルンバタンゴ

1990年代以降のフラメンコのCD作品に収録されているテンポが速いタイプのタンゴは、モダンスタイルのルンバのリズムでやっているものが多いですよね。

CDのインデックスに書いてある曲名(形式名)を見てみると、リズムがルンバでもタンゴの語法の歌を歌っていれば、形式名は「タンゴ」と表記してある場合のほうが多くないですか?

そういうルンバとタンゴのハイブリッドの曲を、自分は「ルンバタンゴ」と呼んでいますが、これが一般的な呼称なのか?は分かりません。

以下に、ルンバとタンゴのコンパス的な違いを箇条書きにしてみましょう。

- ルンバは2拍目の裏を強く弾くが、タンゴは弾かない

- 1サイクルがルンバは4拍、タンゴは8拍

- タンゴのジャマーダは7拍目で止まるがルンバはジャマーダの概念自体が希薄

- ルンバのほうがテンポが速い

自分はこんな認識なのですが、ルンバのコンパスもタンゴのバリエーションであると考えることも出来るし、コンパス的に「ここからルンバ」みたいなハッキリとした線引きは出来ないのではないでしょうか。

コロンビアーナ

単数形:Colombiana

複数形:Colombianas

テンポ:130BPMから200BPM

主な調性:Aメジャーキー

コロンビアーナは、グアヒーラと同様の逆輸入系メロディーを持つ2拍子形式ですが、歌の録音用アレンジやギター曲ではルンバのリズムパターンが使用される事が多く、伝統的なギターのマルカールも「符点4分音符2つ+4分音符1つ」というルンバ的なパターンで弾かれます。

ただし、踊りが入る場合(グアヒーラの後歌を2拍子のコロンビアーナで演奏することがある)は、大抵はタンゴの振り付けを流用するため、それに合わせる形でタンゴのコンパスに寄ったりしますが。

コロンビアーナの調性は、グアヒーラと同じAメジャーキーが主流ですが、他のメジャーキーでも演奏され、ギターソロ曲などでは変則チューニングが使われることもあります。

コロンビアーナの歌のメロディーやギターの演奏は「2拍子版グアヒーラ」といったような趣きですが、グアヒーラの時に紹介したスタンダードな歌に比べるとⅣコード(AメジャーキーならDコード)の活用比率が高くなるのが特徴です。

なお、グアヒーラの形式解説はこちらをご覧下さい。

ミロンガ

単数形:Milonga

複数形:Milongas(あまり使われない)

主な調性:Aマイナーキー

ミロンガは、コロンビアーナと同様に中南米の音楽に起源を持つ逆輸入系の2拍子形式ですが、その旋律は短調を基調としています。

ミロンガの元ネタとなったのはアルゼンチン・ウルグアイあたりの2/4拍子の民謡で、20世紀の初頭にカディスの歌い手ペパ・デ・オロ(Pepa de Oro)が旅先のアルゼンチンで耳にしたミロンガを自分のレパートリーに加えて好評を得たのがフラメンコ形式としてのミロンガの始まりだと伝えられています。

その後、マヌエル・エスカセーナ(Manuel Escacena)やペペ・マルチェーナ(Pepe Marchena)によって現在まで伝わるスタイルが確立され、カンテ・ボニートの時代を通して盛んに歌われたようですが、戦後はあまり歌われなくなりました。

ギターソロではサビーカスが録音したスタイルが有名で、現在でもサビーカスの作ったフレーズはミロンガ形式の定番となっていますよね。

そして、21世紀に入ってからマイナー形式のリバイバルブームがあったのですが、ミロンガも見直しの機運が高まり(後述のサンブラも同時期にリバイバルしています)、新たな録音やバイレの振り付けがされるようになりました。

ミロンガのコンパスと調性

ミロンガは原則的には2拍子系の形式なのですが、実際の演奏では様々なコンパスで演奏されています。

初期の頃は粘ったタンゴというか、ティエントとタンギージョの中間のようなコンパスで演奏されていて、その後、コロンビアーナをマイナーキーで演奏したようなスタイルが主流になりましたが、ファンダンゴやブレリアといった3拍子系コンパスと組み合わせられたり、カンテソロの場合は自由リズム(リブレ)になる事も多く、本当になんでも有りの様相です。

ミロンガの調性はAマイナーキーが一般的ですが、歌によっては同主調のAメジャーキーが混じったり、他のキーで演奏されることもあります。

サンブラ

単数形:Zambra

複数形:Zambras(あまり使われない)

テンポ:100BPMから150BPM

主な調性:ポルアリーバ(Eスパニッシュ調)、Dスパニッシュ調(変則調弦)など

サンブラはグラナダ発祥のアラブ音楽的な雰囲気を持つ2拍子形式で、婚礼の際に歌い踊られてきた民謡がルーツになっていると言われています。

サンブラはタンゴの一種と捉えられる事もありますが、一般のタンゴ系と異なるニュアンスのコンパスで演奏される場合がありますので(とくにギターソロやファルセータ)、ここでは「その他の2拍子系形式」に含めて紹介いたします。

現在、フラメンコでサンブラと呼ばれているものには、大雑把に言って3種類のスタイルがあると思われます。

- グラナダ民謡をタンゴに乗せたスタイル

- マノロ・カラコールの歌唱によるスタイル

- アラブ音楽風のギターソロ

1.が本来のサンブラで「メロディーが少し変わったタンゴ・デ・グラナダ」という感じですが、①コンパスは一般的なタンゴより若干ゆっくり演奏される事が多く、②粘ったりしないイーブンテンポで、③タンゴのようにバックビートにアクセントを付ける度合いが少ない――というような特徴があります。

歌のコード進行は一般的なタンゴとそれほど変わらず、Ⅳmからの下降進行やⅠ・♭Ⅱ中心の循環進行を中心とした動きです。

2.は、往年の名カンタオール、マノロ・カラコールが創唱したスタイルです。

これはグラナダ民謡からインスパイアされた彼の独自創作であり、本来のサンブラとは異なるのですが、現代の歌手がサンブラ形式の基本の一つとしてマノロ・カラコールのスタイルを踏襲する事も多く、この形式を語る上で重要なものとなっています。

3.については、サビーカスなどが活躍した時代に、ギターソロ曲としてサンブラが流行した事がありました。

ギターソロのサンブラはダンサモーラ(Danza Mora)と呼ばれる事もあり、開放弦をドローン(持続低音)のように鳴らしながらアラブ音楽風のフレーズを弾いていくような特異なスタイルです。

良く知られるサビ―カスのスタイルは、6弦をD音に下げたチューニングによるDスパニッシュ調で演奏されていましたが、これを踏襲する形で踊りや歌の伴奏でもこのキーが使われる事があります。

――近年、エストレージャ・モレンテ(Estrella Morente)の歌唱が話題になり、サンブラ形式がリバイバルしましたよね。

それをきっかけに、サンブラ形式での踊りの振り付けも盛んに行われるようになりましたが、現在のサンブラ形式のバイレは、レトラ部分(サンブラとされているメロディーが歌われる)とファルセータ(アラブ音楽風)に特徴がある以外は、ほぼタンゴと考えて良いのではないでしょうか。

形式解説あとがき

今回でフラメンコの形式解説を一通り終える事が出来ました。

これでフラメンコの全てを網羅出来ているとはとても思えないし、まだ解説していないマイナー形式も沢山あるのですが、あまり歴史学・分類学的な展開は「フランメコ音楽論」の趣旨から離れていってしまう感じがするので、ここでは基本を押さえるのに止めておこうかと。

今回、ルンバの解説で現代フラメンコの実践的な内容にも触れましたが、次回からは、そういう現代のフラメンコと、自分の長年の研究テーマでもある「フラメンコと他の音楽のフュージョン」「フラメンコ音楽の新たな可能性」といった事にフォーカスしていこうと思います。

コメント