フラメンコ音楽論では、前回までタンゴ系統の2拍子形式を解説してきました。

今回からはタンゴ系以外の2拍子系形式の解説をしていきますが、タンゴ系の次に大きなグループとなるのが、スペイン北部地方に起源を持つ「北部起源系2拍子」の形式群です。

具体的には、アストリア、ガリシア、カタルーニャ、アラゴンなど、スペイン北部地方に存在する2拍子の民謡に起源を持つ曲種で、代表的なものにガロティンとファルーカがあります。

バイレの形式としてメジャーなタラントもこの系統のコンパスですが、これはファンダンゴ系のリブレ(自由リズム)形式であるタランタに北部起源系2拍子のコンパスが後付けされたものです。

北部起源系2拍子の特徴

北部起源系2拍子のコンパス的な特徴ですが、①8拍で1コンパス、②7拍目で終止――という基本はタンゴ系と共通です。

タンゴ系コンパスの基本的な事はこちらの記事をご一読下さい。

なお、例外的にタラントの歌部分はメディオコンパスのさらに半分の2拍単位で長さが変化しますが、それについてはタラントの記事で解説します。

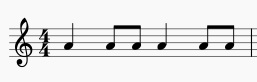

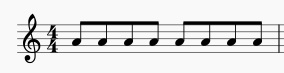

北部起源系2拍子のリズムパターンは、「4分音符1つ+8分音符2つ」または「8分音符4つをベタ打ち」という2拍の音型が最小構成単位になっていて、譜面に書くと以下のようになります。1小節でメディオコンパス=4拍です。

4分音符1つ+8分音符2つ

8分音符ベタ打ち

タンゴ系のコンパスではティエントの時に解説したような「粘るリズム」が多用される傾向でしたが、北部起源系は原則的に上記のような均等なリズムで演奏されます。

アクセントについては、①2拍子の前の拍に付く場合、②2拍子の後ろの拍に付く場合、③あまりアクセントを付けずに平坦に演奏する場合の3パターンがあります。下に図示しますが、○がついた数式がアクセント拍です。

①アクセントが前の拍に付く場合

① 2 ③ 4 ⑤ 6 ⑦ 8

②アクセントが後ろの拍に付く場合(タンゴ系のコンパスに接近)

1 ② 3 ④ 5 ⑥ 7 ⑧

③アクセント無しの場合

1 2 3 4 5 6 7 8

以上、大雑把に北部起源系のコンパスの特徴とタンゴ系との違いを解説しましたが、北部起源系の形式をタンゴ系のコンパスで演奏することもあったり、上記②のように北部起源系とタンゴ系の中間的なノリもあったりして、そんなに厳密な線引きは出来ないのではないでしょうか。

ガロティン形式概要

今回は、北部起源系2拍子形式のうち、ガロティンをご紹介いたします。

単数形:Garrotin

複数形:普通は使わない

主な調性:Gメジャーキー

テンポ(歌):130BPMから160BPM

テンポ(踊り):70BPMから120BPM

ガロティンはアストリアからカタルーニャあたりの民謡が起源と言われていますが、正確な事は分かっていないようです。

カンテとしてのガロティンは、歌い手のニーニャ・デ・ロス・ペイネス(La Niña de los Peines)がカンテ化して歌ったのが始まりでした。

このニーニャ・デ・ロス・ペイネス、度々名前が出てきますが、この人一人でかなりの数の形式を創唱していますよね。

踊りに関しては、20世紀前半に踊り手のフランシスコ・メンドサ・リオス“ファイーコ”(Francisco Mendoza Rios “El primer Faíco”)が、ギターのラモン・モントージャ(Ramon Montoya)と組んで、ガロティンとファルーカの2つの形式を作り上げたといいます。

それ以降、ガロティンとファルーカはバイレを中心にメジャーな形式として定着。現在でもかなりの演奏頻度がある形式となりました。

ガロティンの歌詞や曲調にはおどけたような雰囲気があって、洒落・粋・ユーモアを表現する形式――というのが一般的な認識だと思います。

ガロティンの調性とコードワーク

ガロティンはメジャーキーで演奏され、踊り伴奏ではGメジャーキーが最も一般的ですが、他にCメジャーキー、Aメジャーキーなどでも演奏されます。

Gメジャーキーが主流になっている理由としては「D7(onF♯)→G」というギターコードの響きがガロティンの緩い雰囲気にベストマッチしている、という事があるのではないでしょうか。

Gメジャーキーの場合、カポタストの位置は女性歌手で4カポ(実音Bメジャーキー)、男性歌手なら1カポ(実音A♭メジャーキー)くらいです。

ガロティンのメロディーラインとコードワークは同じメジャーキー形式のグアヒーラと共通性がありますが、具体的には、Ⅵ7→Ⅱm7(GメジャーキーならE7→Am7)などの3コード(GメジャーキーならG、C、D7)以外の使用が多いという事です。

もちろん、3コードのみで演奏する場合もありますが、同じメジャーキーの形式でもカンティーニャ系などに比べて、代理コード・経過コードを使った柔らかい音使いが多いですよね。

Gメジャーキーのガロティンのマルカールは下のように演奏します。1小節4拍、2小節で1コンパスです。

|D7(onF♯)|G|

ガロティンのコンパス

ガロティンのコンパスは、基本的には上で解説した北部起源系のもので、8拍で1コンパス、7拍目で終止という2拍子系の標準仕様です。

ただ、ニーニャ・デ・ロス・ペイネスが歌っていたような初期のガロティンは、かなり速いテンポで演奏されていて、そのコンパスはタンゴ系に近いものでした。

踊りの形式として定着して以降、レトラ(歌振り)の部分は北部起源系のリズムでゆっくり演奏されるようになりましたが、現在でも、カンテソロの場合は120BPMから160BPMくらいで、タンゴに寄ったコンパスになることが多いのではないでしょうか。

踊りのレトラ部分はファルーカやタラントより若干速いくらいのテンポ(70BPMから120BPMくらい)で演奏される事が多いですが、後歌はテンポアップ(140BPMから170BPMくらい)して完全にタンゴのコンパスになります。

ガロティンの歌

ガロティンの歌は、多少のバリエーションはあるものの、ほぼ固定のラインがあります。

その同じメロディーを、踊りのレトラの場合はゆっくり、後歌は倍速のタンゴのテンポで、カンテソロならその中間くらいで歌う、というイメージですね。

以下に、ガロティンの歌のコード進行を書いておきます。書式は次の通り。

- 4拍子(1小節4拍)で記載

- 1行で1コンパス(8拍)

- 1小節に複数のコードが入る場合は半角スペースで区切る

- ()内のコードは省略されることもある

- キーはGメジャーで記載

- D7コードはD7(onF♯)で演奏

- コンテスタシオン(合いの手)は歌が休みになる部分で、普通は0コンパス(コンテスタシオン無し)から2コンパス

- 半コンパス(4拍)単位でサイズが変わる事がある

|D7|G|

コンテスタシオン

|(G) E7|Am7|

|(Am7) E7|Am|

|D7|G|

リフレイン

|D7|G|

|(C) D7|G|

|D7|G|

|(C) D7|G|

ディグリー(度数)表記版

|Ⅴ7|Ⅰ|

コンテスタシオン

|(Ⅰ) Ⅵ7|Ⅱm7|

|(Ⅱm7) Ⅵ7|Ⅱm|

|Ⅴ7|Ⅰ|

リフレイン

|Ⅴ7|Ⅰ|

|(Ⅳ) Ⅴ7|Ⅰ|

|Ⅴ7|Ⅰ|

|(Ⅳ) Ⅴ7|Ⅰ|

今回は標準的なコード進行を書きましたが、他の代理コード・経過コードを使ったり、D7(Ⅴ7)とG(Ⅰ)の2コードのみで伴奏される場合もあります。

――次回は、ガロティンと対になる形式であるファルーカをやります。

コメント