フラメンコ音楽論は5か月ぶりの執筆再開になります。

この連載の一つの大きなテーマとして「日本人としてのフラメンコへの取り組み」ということがありますが、これから数回に渡ってこのテーマを掘り下げてみたいと思います。

日本人がフラメンコをやるということへの葛藤

自分は日本人でありながら、フラメンコをやっています。

理由は単純で、フラメンコの音楽や踊りがカッコイイと思っていて、好きだから。

18歳でフラメンコギターを始めてから今まで、常にスペイン人のやっている事が目標になっていて、そういう憧れの気持ちと同時に「純フラメンコでは彼らに一生追い付くことは出来ないのだろうな」という一種のコンプレックスのようなものと共に生きています。

このあたりは日本人でフラメンコやっている人は皆同じなのかもしれませんが。

一方で、フラメンコをベースとした日本人ならではの表現をしていきたいと思い、Jポップとフラメンコを融合させたフラメンコポップグループ「Galeria Rosada」の活動をしたり、最近では自分の最初のルーツミュージックであるゲーム音楽のアレンジ演奏をしたりしています。

フラメンコという異文化を自分の音楽の中心に据えている以上は、今後も葛藤を抱えながら色々な事にチャレンジしていくことになると思いますが、そういう自分自身の実体験や思考を基に「日本人としてのフラメンコへの取り組み」というテーマで色々と書いていきたいです。

この大きなテーマをお話していくにあたって、まずは「スペインと日本の違い」「時代の変遷による変化」という話題から入って行きたいと思います。

「血の違い」の意味

昔も今も、フラメンコはスペインが本場で、スペイン人がやるフラメンコが世界最高のものである、というのは変わらない共通認識ではないでしょうか。

日本もフラメンコ人口とフラメンコ業界の歴史の長さでいうとスペインに次ぐ第2位の国であり、現在進行形で発展はしていますが、まだまだ「スペイン人には絶対にかなわない」というような、共通意識が厳然として存在し続けているのを感じます。

一言で「血が違うから」という事を言う人は多いですが、これは下記のような多岐に渡る違いを端的に表しているんだと思います。

- 民族的・遺伝子的な違い

- 言語や生活習慣など文化的な違い

- 生育環境の違い

- 得られる情報量の違い

フラメンコの世界では、スペイン人の中でも「ヒターノだから」という考えは根強く、民族・遺伝子的な側面が強調されがちなところはありますよね。

この事に関して、自分個人としては「フラメンコを始めてから上達していく過程で置かれていた環境と得られる情報の違いからくる影響のほうが大きい」と考えています。

環境と得られる情報の違い

ヒターノ(といってもフラメンコに関わりが深い人達は本当に一部ですが)は親も親戚もフラメンコアーティストで、小さい頃からフラメンコ漬けで育ったりするので、それは違いが出て当然ですよね。

ですが、スペイン人でもヒターノではなかったり、ヒターノでもフラメンコにあまり縁がなかったりする人、さらにはスペイン在住外国人などが、10代半ばくらいからフラメンコを始めて超一流になる人も多いので、「やはり一番重要なのは環境・情報と、本人の才能・努力だろうな」と思うわけです。

日本のフラメンコ業界も2世代目3世代目に入り、小さい頃からフラメンコに親しむ環境も増えてきていますよね。

そして、近年における最大の環境変化要因はIT(インターネット・テクノロジー)の進歩です。

ここ10年くらいのうちに動画サイトやSNSが社会の隅々まで浸透し、あらゆる情報がオープンになってきた結果、以前とは全く異なる状況が現出しつつあります。

現時点を中心とした前後20年間くらいの間に、日本含めたフラメンコ(フラメンコに限らず、全芸術ジャンルですが)を取り巻く状況は、第二次産業革命(19世紀後半、ラジオや蓄音機や映画が登場した)以来、最大の変化を遂げるのではいでしょうか?

ITの影響に関しては次回詳しく書きますが、このブログもそういう流れの「大河の一滴」になれば良いな、と思って取り組んでいます。

言語からくるリズム感覚の違い

少し話が広がってしまいましたが、現状、スペイン人と日本人のフラメンコは具体的に何が違うのでしょう?

自分は、一番の違いはリズム感・コンパス感だと思います。

他の音楽ジャンルでも「日本人はリズムが弱い」という事が昔から言われていますが、この事について少し考察してみましょう。

日本語固有のリズム感

日常で使う言語の特性が、その民族のリズム感覚に及ぼす影響は大きいと思います。

日本語は世界で最も抑揚やリズム感に乏しい言語と言われていますが本当にそうでしょうか?

自分は日本語にリズム感が無いとは思いません。

ですが、欧米圏の言語、特にスペイン語をはじめとしたラテン言語とはリズム感の方向性が大きく異なっていて、音楽にも違いが出ています。

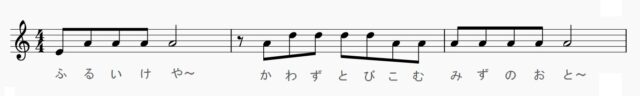

典型的な日本語のリズムとして、俳句の「5.7.5」や、短歌の「5.7.5.7.7」などがありますが、これらもリズムをとりながら読むと4拍子がベースになっているのが分かります。

「7」の部分は音節の分かれかたによってリズムが変わってきますが、裏から入ったり、途中シンコペーションしてみたり、短歌の締めくくりは4拍目の裏(音節によっては4拍目の表)に抜けるロングトーンになっていたりしていて結構リズミックじゃないですか?

ちなみに、俳句は4拍子×3=12拍、短歌は4拍子×6=24拍です。フラメンコの12拍子とは違いますが、12拍単位になってるのは面白いですよね。

俳句のリズムサイクルの例

短歌のリズムサイクルの例

俳句や短歌のみで全てが語れるわけではありませんが、日本語にもしっかりとしたリズムサイクルはあるのはご理解いただけるでしょうか。

日本語のリズム特性を分析してみると「節目になる重要な拍の頭から発音を始める」あるいは「節目になる重要な拍に向かって解決していく」というリズム感覚です。

その「節目になる重要な拍」というのは多くの場合、拍子の先頭の表拍になっていて、複雑な修飾的リズムがあったとしても、2拍子・4拍子の頭拍に向かって解決していくような動きになります。

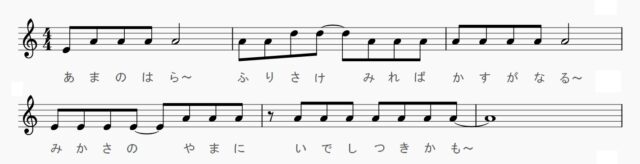

和太鼓なんかのパターンもほとんどがそんな感じですよね。

和太鼓のパターンの例

そして、日本語の音節レベルの細かいリズムの構成単位は2連符、4連符、2拍、4拍などの偶数単位が多いです。四文字熟語多いですしね。

強弱に関しては、他の言語と比較して強弱感が少ないですが、単語の頭の音にアクセントが付くことが多いです。

日本語の持つリズム感覚を要約すると「2拍子・4拍子・偶数連符を主体とした表ノリ・頭ノリのリズム」ということになります。

スペイン語・フラメンコのリズム感

日本語の持つリズム特性を分析してみましたが、スペイン語の場合はどうでしょうか?

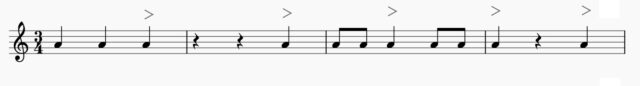

まず、スペイン語は3音節・5音節などの奇数音節も多く、1つの音に対してそういう言葉を当てはめると、自然に3連符や5連符になります。

あと、アンダルシア民謡などは3拍子が多かったりして、何かと奇数の単位が出てきますよね。

何よりも最大の特徴は、他の言語より裏拍が重視され、アクセントも後ろのほうに付くことです。

スペイン語のリズム感覚を要約すると「3拍子や奇数連符の感覚も強い裏ノリのリズム感」ということになるでしょうか。

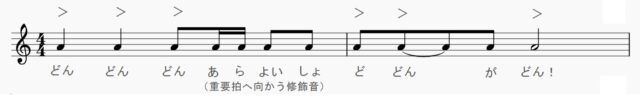

フラメンコのコンパスは、そういうスペイン語の言語特性がモロに体現されたものだと思います。

例として「フラメンコの母」と言われるソレアの基本的なリズムを図示しますが、フレーズの後ろ側にアクセントが来ているのが分かります。

ソレアのベーシックなパルマの例

前述した日本語の基本的なリズム感覚とは大きなギャップがあるので、それが日本人がフラメンコに取り組む上で、一つの大きな障壁になっているのではないでしょうか?

日本語由来のリズム感覚との相性ということでいうと、フラメンコより8ビートのロックとか4つ打ちのEDM系ビートのほうが馴染みやすいでしょうね。

リズム感のギャップを埋めるには?

こういう基本的なリズム感覚のギャップを埋めるには、自分の経験から言うと、ひたすら反復して「慣れる」しかないと思います。

普段の練習にソロコンパスなどを使ったりして、自分が理解できる形でリズム感覚を定着させる以外に方法は無いのではないでしょうか。

具体的な訓練方法として、この連載でも「コンパス=サイクル理論」を一つの方法論として提示しておりますので、興味がある方は是非読んでみてください。

日本人の音楽史とリズム感

リズム感について、もう一つお話しておきたいのが世代間のギャップです。

これは物心ついたときから思春期あたりまでに聴いていた音楽が世代によって大きく異なっているために起こっている事ですが、日本では終戦後、歴史上希に見る急激な経済・文化の発展と欧米化があったという事情があるために、このギャップが大きいのです。

戦後日本の大衆音楽の変遷をザックリ書いてみましょう。

1950年代

軍歌、民謡

1960年代

演歌、歌謡曲、フォークブーム、グループサウンズ、インテリの間ではジャズブーム

1970年代

ニューミュージック

1980年代

ハードロック/メタル全盛、ディスコ、バンドブーム

1990年代

小室哲哉などのテクノ系や和製R&Bの人気化、クラブミュージックの台頭、Jポップの確立、ストリートダンスブーム

2000年代

日本語ラップブーム、DTM普及でボカロP大量出現

ちなみにボカロPとは、2008年頃からインターネットから出現してきた新興のアーティスト達ですが、現在、ボカロP出身の人材は日本の商業音楽の一大勢力となっています。

ボカロPに関しては、こちらで詳しく書きましたので参考にしてください。

――こうして日本の大衆音楽の変遷をふり返ってみると、僅か50年の間に全く異質なものになっているのがお分かりいただけるかと思います。

ちなみに、2000年代以降の日本の商業音楽シーンは、ボカロPの躍進などはありましたが全体的には成熟期に入っていて、一部のアイドル以外売れなくなって音楽業界全体が下火になってきたり、音楽ジャンルの出尽くし感も出てたりして、それまでの50年間に比べると大きな変化をしなくなっています。

全体の傾向としては、年代が進むにしたがって、よりリズムが強調・複雑化された音楽になってきているのはお分かりいただけるかと思いますが、リズムが複雑化された音楽を聴いて育った世代は、当然ながらリズムの感覚が向上しているのです。

実際に若い世代にギターを教えたり、若い世代の創作物を聴いたりすると、ことリズムに関しては格段の進化を感じられます。

そして、それはフラメンコのリズム感とは明らかに方向性が違うものなのですが、表拍裏拍や連符を正確にとったりとか、テンポを正確にキープするような感性は、ここ50年で恐ろしく進化している事は間違いありません。

リズムに関して、若い世代はスタート地点が高いので教え方によっては物凄く伸び代があると思うし、リズム面の弱点を克服して日本人固有の特性をも伸ばしてオリジナルなものを生み出していく可能性は十分にあるのではないでしょうか。

そういう意味では、その繋ぎになる我々の世代(指導者の立場になっている人も多い)の責任は重大だと思います。

――今回はスペインと日本の環境の違いと、言語や世代の違いからくるリズム感の違いについて考察しましたが、次回は「情報の差」ということに目を移して「インターネットの影響」についてお話ししたいと思います。

コメント