フラメンコ音楽論では前回、2拍子系形式の基本としてタンゴ形式をやりました。

今回はタンゴをベースに、独特の「粘り」をつけて歌われるティエントをご紹介いたします。

ティエント形式概要

単数形:Tiento

複数形:Tientos

主な調性:ポルメディオ(Aスパニッシュ調)

テンポ(歌):100BPMから130BPM

テンポ(踊り):70BPMから100BPM

ティエントはスペイン語で「探る」「惑わす」というような意味で、その名の通り、手探りするような独特のリズムのタメかたに特徴があります。

ティエントはタンゴ・デ・カディスのバリエーションとしてカディスで始まった形式で、その後セビージャ周辺に伝わり、エンリケ・エル・メジーソ(Enrique el Mellizo)がレパートリーにして普及させました。

ティエントの歌はタンゴ・デ・カディスのメロディーを踏襲していて、調性は主にポルメディオ(Aスパニッシュ調)が用いられ、マルカール等のギターのコードワークやカポタストの位置等もポルメディオのタンゴに準じます。

ティエントの後歌にはタンゴを付けるのが通例ですが、元ネタであるタンゴ・デ・カディスの他、ポルメディオで演奏するタイプのタンゴ・デ・トリアーナも良く歌われます。

バイレについては、ティエントは女性が踊る形式とされていて、男性の踊りは少ないです。

なお、スペインの古典オルガン音楽に「ティエント」と呼ばれるものがありますが、フラメンコのティエントとの関連性はありません。

ティエントのコンパス

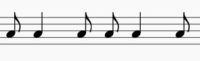

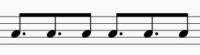

ティエントのコンパスは、基本的にはタンゴをゆっくり演奏したもので、8拍で1コンパス。コンパスの締め括りは7拍目です。

タンゴは2,4,6,8拍目(いわゆるバックビート)にアクセントがありますが、ティエントはあまりバックビートを強調しないところが相違点でしょうか(リズムの「粘り」については後述)。

演奏テンポは結構幅があるのですが、傾向としては、踊りが入るとゆっくりになり、カンテソロの場合は速めになります。具体的には、踊り伴奏が70BPMから100BPM、歌伴奏が100BPMから130BPMくらいです。

ティエント独特の粘り

最初に書いた通り、ティエントのコンパスの最大の特徴は、リズムの「粘り」です。

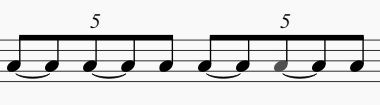

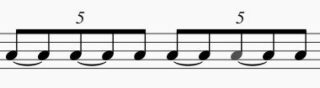

2拍の間に、本来なら8分音符が4つ入るところを3つ減らして、最初の2つの音符を長めに、最後の3つ目の音を後ろに詰めて弾くイメージですが、これを譜面で書くと「2拍5連符(2分音符を5等分したもの)を2:2:1で演奏したもの」になります。

一応、この音型が基本なのですが、この粘り方にも結構幅があって、演奏テンポや、奏者のクセや、その時の気分で変わるのが厄介なところです。

以下に、近い感じの符割りを列挙してみます。粘り具合がわかりやすいように、音の長さの比率を100分率(2拍で100)で書きました。

- 2拍3連(33:33:33)

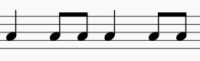

- 8分音符+4分音符+8分音符(25:50:25)

- 4分音符1つ+8分音符2つ(50:25:25)北部起源系と同じ弾き方

- 符点8分音符2つと8分音符1つ(37.5:37.5:25)

- 2拍5連を2:2:1で割ったもの(40:40:20)

5.は上で書いたものと同じで基本になるパターンなのですが、その時その時で他の4つのパターンに接近したりするので、まさにティエントの語源である「探る」「惑わす」という感じになりますよね。

このような音符の数を減らして粘らせるようなノリは、タンゴ系形式全般に散見されるのですが、その中でもティエントとタンギージョは、それが最も顕著に表れている形式と言えます。

ちなみに、タンギージョはテンポが速いために2拍3連に寄りやすく、このノリが3連系のモダンタンギージョの原形となっています。

ティエントの踊り伴奏でのコンパス

上記の通り、ティエントの特徴は粘りの効いたコンパスなのですが、踊り伴奏になると少し様相が異なってきます。

踊り伴奏の場合、サリーダ(イントロ)やレトラ(歌振り)の部分はティエント本来の雰囲気を尊重してタメて演奏する事もありますが、その他の部分は原則として均等なリズムで演奏されます。

粘りの入ったコンパスでは、コントラティエンポ(裏拍)や3連符とぶつかって合わせづらいためです。

踊り伴奏時の倍テンポのタンゴ

ティエントの踊り伴奏では、倍テンポのタンゴのコンパスがミックスされる事があり、とくに、サパテアード等の細かいリズム表現をする場面では、タンゴの語彙を活用する場面が多くなります。

ソレアの解説の時、倍テンポのブレリアをソレアの1コンパスに2つ入れるやりかたを紹介しましたが、それの2拍子版ですね。

参考記事:ソレアでの倍速どりについて

この場合は、ティエント1コンパスに対してタンゴ2コンパスを当てはめていくことになりますが、注意したいのは、同じフレーズを弾く場合でも、ティエントでカウントする場合とタンゴでカウントする場合では2倍のテンポ差が生じるという事です。以下のようになります。

ティエントでカウント

1○2○3○4○5○6○7○8○

タンゴでカウント

1234567812345678

どちらのカウントでも、コードが変わる拍は1と5、締めくくりの拍は7なので、どちらのカウントを使うかで、コードチェンジ拍や終止拍が変わってくるわけです。

ですので、ティエントの踊り伴奏時にタンゴの語彙を入れる場合は、そこのカウント(=テンポ)はティエントのままなのか?倍速のタンゴに変えるのか?ということに留意しなければなりません。

このような「踊りの曲中の倍速テンポへの切り替え」はティエントだけでなく、タンゴ・デ・マラガ、ガロティン、ファルーカ、タラントなど、ゆっくりテンポの2拍子系形式共通のもので、サパテアードの途中やジャマーダから突然倍速のタンゴに切り替わる可能性があります。

「ここはタンゴカウントになってるかな?」と迷ったら、どちらでやっているのか踊り手さんに確認したほうが良いでしょう。

該当部分のコンパス数が偶数なら、結果として拍数は合いますが、終止が入る場合は「ティエントカウントの7拍目」なのか?「タンゴカウントの7拍目」なのか?という問題が発生しますので。

ティエントの歌

ティエントの歌のコード進行は、原則的にタンゴ・デ・カディスと同様の展開をします。

踊り伴唱でよく歌われるメロディーは「Dmに行く長いタイプ」「Dmに行かない短いタイプ」の2種類ですが、以下の書式に従って具体的なコード進行を書いておきます。

- 4拍子(1小節4拍)で記載

- 1行で1コンパス(8拍)

- 1小節に複数のコードが入る場合は半角スペースで区切る

- ()内のコードは省略されることもある

- キーはポルメディオ(Aスパニッシュ調)で記載

- コンテスタシオン(合いの手)は歌が休みになる部分で、普通は0コンパス(コンテスタシオン無し)から2コンパス

- 半コンパス(4拍)単位でサイズが変わる事がある

- ※の付いている行は省略されることもある

Dmにいく長いタイプ

Dmに行く長いタイプの歌は、コンテスタシオン(1コンパス)込みで9コンパスです。

|B♭|A|

|B♭|A|※

コンテスタシオン

|A7|Dm|

|Dm G7|C|

エストリビージョ

|C7|F|

|B♭|A|

|C7|F|

|B♭|A|

これは前回紹介したポルメディオのタンゴ・デ・トリアーナと全く同じコード進行ですね。

ディグリー(度数)表記版

|♭Ⅱ|Ⅰ|

|♭Ⅱ|Ⅰ|※

コンテスタシオン

|Ⅰ7|Ⅳm|

|Ⅳm ♭Ⅶ7|♭Ⅲ|

エストリビージョ

|♭Ⅲ7|♭Ⅵ|

|♭Ⅱ|Ⅰ|

|♭Ⅲ7|♭Ⅵ|

|♭Ⅱ|Ⅰ|

Dmに行かない短いタイプ

Dmに行かない短いタイプの歌は、コンテスタシオン(1コンパス)込みで7コンパスです。ディグリー版は省略します。

|B♭|A|

コンテスタシオン

|B♭|A|

エストリビージョ

|C7|F|

|B♭|A|

|C7|F|

|B♭|A|

踊り伴唱では上記の2つのタイプの場合がほとんどですが、カンテソロでは他のタイプのタンゴをティエント化して歌う事も多々あります。

マリアーナ

最後に、ティエントの関連形式としてマリアーナを紹介しておきます。

単数形:Mariana

複数形:Marianas

主な調性:ポルメディオ(Aスパニッシュ調)、ポルアリーバ(Eスパニッシュ調)

マリアーナは、現在では歌われる機会も少なくなったマイナー形式なのですが、ティエントと同様のコンパスで歌われるのが通例となっています。

マリアーナの起源は、20世紀初頭に有名ギタリストのルイス・マラビージャ(Luis Maravilla)の父として知られるニーニョ・デ・ラス・マリアーナス(Niño de las Marianas)が、アンダルシアを訪れたハンガリーの旅芸人の歌を参考に創唱したと伝えられています。

マリアーナの出自はティエントとは全く別の系統なのですが、そのタンゴ・デ・グラナダにも似たミの旋法のメロディーは、ティエント風のギター伴奏との相性が抜群で、ティエントのバリエーションと言われても違和感はありませんよね。

コメント